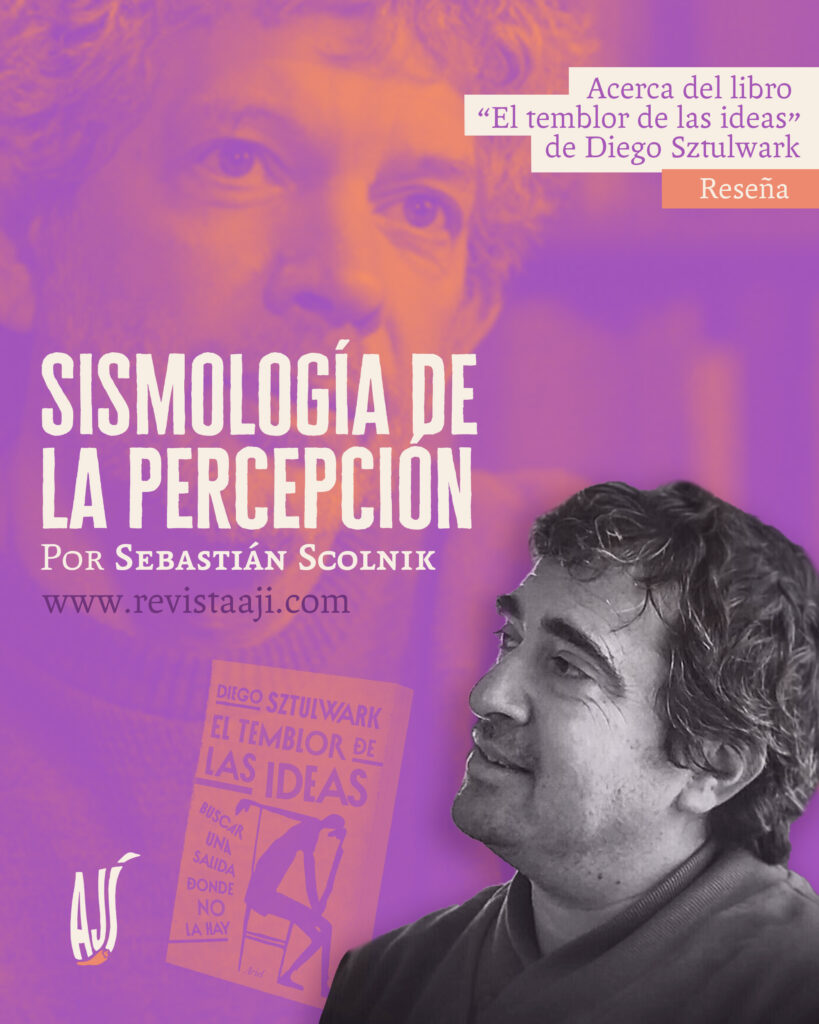

Acerca del libro El temblor de las ideas. Buscar una salida donde no la hay de Diego Sztulwark.

“La indignación sin lucidez combativa se torna autocomplacencia”

Diego Sztulwark

Afectos y conceptos

Creo no equivocarme si sitúo el comienzo de mi amistad con Diego Sztulwark a mediados de 1993. Una tibia insinuación septembrina aún no alcanzaba a revertir la gélida insistencia del aire invernal. Fue una noche, creo, decisiva. De los pasillos inenarrables de la Facultad de Ciencias Sociales, en su vieja sede de Marcelo T. de Alvear 2230, al bar y de allí a enhebrar una conversación interminable. Una camisa a cuadros roja, con pretensiones leñadoras, daba cuenta no solo de las vacilaciones climáticas sino también de cierto desaliño compartido que señalaba una decisión de fondo: enfrentar, con tenacidad y en cualquier terreno de la vida, toda inclinación hacia el formalismo. Esa determinación no refería solo a las convenciones sociales sino a algo más hondo y fundamental. El pensamiento y las prácticas políticas, sus lenguajes y procedimientos, debían huir de toda solemnidad y de la comodidad de sostenerse en fórmulas heredadas o en certezas tranquilizadoras.

La amistad política está hecha de estos pequeños, a veces imperceptibles, gestos. De haber elaborado el sentido de una época, intentado huir de sus rigores y obviedades, para buscar una salida a la derrota y a la frustración; de haber leído ciertos textos experimentando una relación singular y libre con la lectura, habitualmente incierta; de burlarse de las impostaciones y los oportunismos narcisistas. Complicidad lumpen, fabuladora e irrestricta. Esos afectos, ya eternos, son irreductibles a sus devenires. Las vidas pueden haber tomado giros imprevistos, logros y padecimientos específicos, pero hay una marca en el orillo hecha de esa materia sensible que se adivina en el modo de percibir el mundo y de respirar sus dramas. Desde esas partículas comunes, amalgamadas en una historicidad conspirativa, me permito afirmar, frente a la salida de su reciente libro, que Diego Sztulwark siempre ha pensado bajo los efectos de alguna conmoción. Nunca se movió en el terreno de los conceptos puros (aún si siempre buscó descular las más intrincadas ontologías con una curiosidad voraz sustentada en la más alta auto exigencia). Cada palabra de su escritura está teñida por la suciedad del mundo que envuelve el movimiento de su pensamiento, su ritmo y su hálito, tratando de obtener de esa oscuridad un haz de luz, una potencia vital. No hay en su prosa ni conformismo descriptivo ni lengua jurídica. Tampoco concesiones al parloteo burocrático ni al estilo catastrofista que se contenta con la corroboración para, presurosamente, dar por canceladas todas las posibilidades. Su voz y sus textos, en sus angustias y entusiasmos, deben interpretarse como una búsqueda, su propia búsqueda, siempre desesperada. Nunca cultivó una gramática profesional ni ejecutó un guion partidario. Tampoco sucumbió frente a la puerilidad académica. Su palabra no habla del mundo en general. Elude la abstracción para, precisamente, no desmerecer los conceptos. Así, bajo el peso de estas premisas fundamentales, decide ahora asumir la agonía de un tiempo putrefacto que despliega sus poderes mortíferos, envolviendo la tierra con sus brutalismos y tristezas, sin ceder a la tentación del resentimiento ni a una pretendida salvación personal que elude la propia implicación en aquello que se dice (el oficio de los cínicos y los especialistas). Si Diego alza la voz, aunque por momentos sus razonamientos parezcan un encadenamiento de susurros y murmuraciones, creo que se debe al sentimiento de que es preciso enfrentar los obstáculos, y porque la idea de una comunidad política persevera aun cuando más imposible parece. Así, en esa fragilidad que producen las conmociones, se despliegan los contornos de su sensibilidad teórica y su intuición política.

Fenomenología del estupor

El primer sacudón de Sztulwark podemos situarlo allí, en esos comienzos de los años noventa. Había caído el Muro de Berlín y las izquierdas fueron arrasadas a nivel mundial. La derrota política e ideológica se hacía presente en toda su crudeza. Tocaba a la nueva generación pensar y actuar sobre los restos de la historia trazando una relación problemática que no admitía ningún tipo de tentación continuista. Tarea agravada, en nuestra geografía, por la aniquilación terrorista que impuso la Dictadura sobre las luchas precedentes. ¿Era posible seguir concibiendo la revolución luego de semejante catástrofe? Una nueva imaginación precisaba recrear las formas de comprensión y de intervención para retomar el hilo perdido de las resistencias. Había que reelaborar lo que permanecía irresuelto entre los escombros y que era ignorado por el folclore de las militancias y sus ritualismos vacuos. Una agrupación universitaria fue su primer intento personal y colectivo por “encontrar una salida”, allí donde todo parecía imposible. Insistir, pensar, juntarse con otros y volver públicos los rasgos y dilemas que marcaron esa generación.

Ya a fines de los noventa, cuando las resistencias comenzaron a horadar la hegemonía neoliberal, la afirmación de un nuevo protagonismo popular estremeció las formas y saberes de aquellas tentativas precursoras. Las luchas por la memoria y la justicia (iniciadas por las Madres y relanzadas en la hipótesis de los Escraches promovidos por la naciente agrupación H.I.J.O.S); la insistencia de los movimientos campesinos y la potencia de lucha y organización del movimiento piquetero, requirieron un esfuerzo más. La investigación militante —ni académica, ni partidaria— pareció ser el camino más apto para acompañar productivamente la organización de estos osados empeños antagonistas. Colectivo Situaciones fue el nombre con el que un puñado de amigos y amigas asumió este desafío, cuando los tumultos de 2001 latían aún imperceptibles.

Nadie suponía que después de esos eventos —en los que se forjó una práctica, un modo de la percepción y el conocimiento, un vocabulario y un temperamento—, las instituciones clásicas del poder y las identidades partidarias retornarían con ímpetu renovado. La aparición de una voluntad reparatoria del Estado, asociada al nombre kirchnerismo, puso la ambivalencia como el tono de una época cuya cifra había que buscarla entre el reconocimiento de los padecimientos y los sujetos en lucha y su subordinación. Entre el habla de una lengua de los derechos y los compromisos estatales con la depredación de formas de vida y territorios sometidos a la extracción de los bienes comunes. Entre el gobierno de las finanzas globales y el fomento de los consumos populares. Donde muchos festejaban las narrativas igualitarias y el modo en que se polarizaba el campo político —entre un progresismo de vocación nacional y popular y las nuevas derechas que emergían como realidad inédita en el país—, Sztulwark veía un impasse; una detención en las prácticas antagonistas que resultaba una traba para ampliar el campo de las posibilidades políticas. La imaginación se detuvo y la enumeración de los límites o el festejo de los logros abrió el camino a un tono autocomplaciente antes que a una reflexión acerca de cómo seguir. De eso se trata su gran libro Ofensiva sensible. El reverso de lo político; un ensayo cuidado y sutil (también desesperado) escrito para advertir el despeñadero micropolítico que actuaba por debajo de los regímenes perceptivos públicos. Sin intervenir de manera urgente en ese nivel, señalaba ya en el crepúsculo del macrismo, toda tentativa gubernamental encallaría en el mismo punto.

Las condiciones anímicas y subjetivas, maceradas en años de expansión de un cierto tipo de consumos, en los trabajos cada vez más precarizados, en la dinámica urbana sometida a la descomposición de una infraestructura popular y en unas vidas sometidas a las disposiciones técnicas y financieras de un capitalismo de plataformas y ensambles digitales, daban por tierra con cualquier fantasía de que un nuevo gobierno podría revertir esas fuerzas con giros retóricos o reparaciones simbólicas. Esas transformaciones de fondo (agravadas y aceleradas durante la pandemia) están en la base de los fracasos del progresismo. Se lo vio en su retorno marcado por la impotencia, donde arrogancia militante, gozosa y endogámica, negaba las evidencias de una nueva realidad que anunciaba el agotamiento de todo un mundo de significados. La sociedad era otra y la distancia entre el discurso político y los padecimientos populares dio lugar a un tipo de rencor del que Milei surgió como síntoma, como instrumento de revancha (“los humillados que eligen a quien humilla a sus humilladores”) y como “escenificación” de un desborde al que el poder pretendía conjurar controlando sus derivas posibles.

Las nuevas derechas extremas (que tienen su proyección global), emergen de una crisis que tiene su dimensión económica pero también sus resonancias a nivel psíquico —como ha advertido el filósofo italiano Franco Berardi (Bifo), interlocutor relevante del libro aquí reseñado—. Tal vez haya sido esa derecha la que mejor comprendió que la sensibilidad es un territorio político de primer orden. Pues en esa trama subjetiva, que se teje por debajo de los grandes conjuntos sociológicos, es donde se tramita el mayor sometimiento: la incorporación de las energías y los deseos colectivos a las categorías de la economía política. Así funcionan los mecanismos de explotación contemporáneos, combinando la violencia explícita con la organización racional de lo que se elabora al nivel afectivo donde se producen las transformaciones sociales y productivas.

El brutalismo mediático y el asedio digital, que han traspasado los límites de lo decible (incluso llevando al terreno de la acción “performática” callejera sus proposiciones), no es causa, como cree el progresismo, sino efecto expresivo manipulado de un malestar profundo para el que la política profesional no ofrece respuestas. La incapacidad perceptiva para poder asumir las evidencias de una descomposición muestra el encierro en las propias burbujas en las que se confirma una coherencia discursiva e imaginaria rara vez problematizada y habitualmente conformista.

Mirar de frente

Leer para comprender la complejidad y escribir para esclarecerse. Bajo estos tópicos, el autor de El temblor organiza su trabajo. Nos advierte que se trata de un libro spinozista porque sostiene su creencia en los cuerpos y en las fuerzas como punto de vista y clave de compresión última de la política. Pero, creo, también lo es en un sentido personal: quien escribe registra y elabora los signos de la realidad en su propia afectividad corpórea. Como Gregorio Samsa, personaje emblemático de la metamorfosis kafkiana, Sztulwark percibe que ya no es el mismo; ha sido transformado (habla a título individual, pero sabiéndose parte de un colectivo mayor) por unas circunstancias que no alcanza a comprender y de las que se anoticia cuando ya han ocurrido. A partir de allí, dispone un esquema en tres direcciones: un diario político de los acontecimientos, un ensayo crítico que aborda la crisis desde los ángulos más disímiles y una lectura (que se parece más a un fascinante diálogo existencial) de Franz Kafka. Estas tres variables no son sino una única forma de concebir el pensamiento. No hay un campo preciso de delimitación entre la perplejidad, la angustia, el análisis político y la elaboración de síntesis y lecturas teóricas. Toda la historia argentina pasa por el hilván de una escritura que la solicita para reabrir un presente que no se deja explicar por ella, pero al que no podríamos comprender sin asumir críticamente sus persistencias e irresoluciones. Ese pasado es legado y lucha interpretativa. Es condición, pero no agota el sentido. Solo así sobrevive, en sus trazos más desafiantes, a la espera de ser recreado por una voluntad que asume el drama de la situación en la que le toca actuar. Las luchas siempre están por venir, no tienen forma previa. Pero su emergencia es inescindible de un descubrimiento fundamental sobre cómo tratar con esa materia espesa que nos viene dada y cuyos restos debemos aprender a desentrañar.

Una asamblea de voces heterogéneas concurre en auxilio de Sztulwark. David Viñas, León Rozitchner, las Madres de Plaza de Mayo, Antonio Negri, Roberto Arlt, Michel Foucault, Walter Benjamin, Bertold Brecht, Martínez Estrada, Ricardo Piglia, Carlos Marx, Santiago López Petit, Horacio González, Maquiavelo, Rita Segato, Paolo Virno, Bifo, Liliana Herrero, Ernesto Guevara, Antonio Gramsci, Gilles Deleuze y Félix Guattari, entre otros nombres de un socavón conceptual desmesurado, se dan cita en este libro. Si el autor los trae aquí no es en una actitud fanfarrona, tan común al jetoneo y al cholulismo, ni tampoco para establecer un sistema de reverencias. Menos aún para sentirse autorizado a hablar. La construcción de un archivo múltiple de lecturas es condición para pensar cuando nuestras fuerzas languidecen en la dispersión. Cuando no sabemos cómo pensar y actuar, hay que armarse una bandita imaginaria que nos permita encontrar posibilidades donde no las hay o donde apenas nos animamos a percibirlas. Y esos nombres, que se precipitan en recreaciones salvajes, nos traen imágenes e intuiciones que nos invitan a insistir en los mismos desafíos que tuvieron que afrontar para “encontrar un camino donde ellos no lo encontraron”. No hay imitación ni réplica sino una reelaboración de esos textos que se integran a una máquina de lectura que se propone perforar los consensos y las asfixias contemporáneas.

¿Estamos ante una nueva forma de fascismo?, se pregunta Sztulwark retomando las discusiones acerca de las extremas derechas actuales sin detenerse en la banalidad de un quisquilloso nominalismo. Siguiendo al historiador italiano Enzo Traverso, nos dice que no podemos prescindir de ese nombre aún si las formas históricas no se corresponden. ¿Por qué? Porque hay una analogía que no es formal, sino que se da al nivel de la operatoria y los contenidos: se llama aquí fascismo a una política que consiste en el “oscurecimiento de las percepciones” populares, en la separación de los cuerpos de sus potencias y de su capacidad de actuar y pensar con categorías propias. Una forma de dominación que se estructura en torno a la desorientación. Fascismo “cosplay”, dice el autor, retomando una sugerente idea del filósofo cordobés Luis Ignacio García. Una derecha que se parodia a sí misma, travistiendo todos los significados para vaciar el lenguaje, neutralizándolo, y así quitarle su fuerza expresiva. Los términos son colocados en un sistema de equivalencias semióticas que los deja en un limbo sin efectos concretos. La derecha puede hablar con el vocabulario de las izquierdas sin que eso nada signifique. Coquetea con la dictadura, pero dice que es a nivel simbólico, como una provocación que “no pasa al acto”. Habla de la libertad mientras sostiene los más abyectos y crueles mecanismos represivos. Y así, en este juego de luces y sombras entre lo explícito y lo implícito, entre la insinuación y el hecho, se propone refutar al progresismo (mostrando la distancia entre sus palabras y sus actos), mientras evapora la potencia de la lengua emancipatoria. El fascismo deja atónitos a quienes se proponen resistir a su brutal desposesión (de las cosas y las palabras). Así lo entendió el filósofo italiano Antonio Negri en el último texto que escribió antes de su muerte (“Que la eternidad nos abrace”). Allí se preguntó por la sensación de imposibilidad para comprender el mundo, lo que le producía un estado de confusión. Ese mecanismo de enloquecimiento de la racionalidad que nos impide orientar nuestras percepciones, es el fruto de una manipulación de los poderes de la época. Al fascismo hay que mirarlo de frente, a los ojos, sin temor. Ese era el único consejo que el viejo militante comunista se permitía dar a las nuevas generaciones. Y esa parece ser la decisión con la que Diego Sztulwark encaró su escritura.

El hombre que esta solo y espera

El temblor de las ideas es también un libro walshiano. Porque no esconde bajo la alfombra los signos que ofrece la realidad. Encuentra en ellos una fuente de preocupación que los convierte en materia de una investigación obsesiva. Hay un compromiso con la verdad que requiere huir de toda forma de impostura y demanda tomar en serio al enemigo. Solo así se explica el detalle con el que el autor escudriña las fuentes bibliográficas de las nuevas derechas, a sus voceros y propagadores. Allí hay algo que comprender sin subestimar altaneramente el fenómeno amparados en una supuesta superioridad moral. Cada hecho, si somos capaces de alojar sus efectos para interrogar sus misterios, es un indicio del que no podemos prescindir; porque su interpretación nos conduce a un modo del autoconocimiento; a una interrogación acerca de quiénes somos y donde estamos parados.

El 1 de septiembre de 2022 se abrió en el país un escenario impensado. El tiro marrado, cuyo objetivo era el asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, actúo como un revelador del estado real de las fuerzas. El desbordado tirador, Fernando Sabag Montiel, ofreció con su torpeza paradójica una oportunidad inédita para las nuevas derechas. Si esa imagen se transformó en “performática” es porque exhibió la debilidad del proceso político que protagonizó las últimas décadas. “Si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar”, fue santo y seña de una militancia que mistificaba su propia capacidad de actuar. La festiva movilización del día siguiente, contrastante con lo dramático de la situación, permitió conjeturar que estábamos ante un abismo. No sólo no se armó quilombo alguno, sino que se dispersaron las responsabilidades y las pruebas en un bochornoso proceso judicial consagrado al encubrimiento y la impunidad.

Unos meses más tarde, en la zona sur del conurbano bonaerense, una asamblea de mujeres que provenían de distintos movimientos sociales, frente a la pregunta acerca de lo ocurrido con Cristina, manifestó no verse conmovida por el hecho. Para ellas, que sufrían la violencia cotidiana del barrio (y también de los dirigentes sociales que se comportaban como sus patrones), lo que le ocurriera a una mujer de las clases altas, ajena a sus propios padecimientos, no les importaba. Incluso, con cierto desdén, alguna llegó a deslizar que votaría a Milei. ¿Cómo pensar esta situación extrema? ¿Podíamos continuar con la inercia que organizó nuestra comprensión de las cosas o la situación límite hacía imprescindible dar lugar a estas manifestaciones que desmantelaban nuestro campo de entendimiento político? Ese reto descarnado es el que da origen a este libro. A una escritura que nace de la “desesperación popular”, y de la sensación de desmantelamiento del campo crítico y del vocabulario disponible hasta entonces que no alcanzaba para dar cuenta del desastre.

Pero, ¿con quién pensar toda esta enormidad? ¿Con qué aliados contar cuando todo se desbarrancó y uno se encuentra solo en el vacío? ¿Dónde están los demás? Fue en el medio de esta conmoción donde apareció un amigo inesperado. “Crece mi obsesión por Kafka. Buceo en el pensamiento de la trampa. Regreso sobre un fragmento de El proceso: K prepara su defensa, aunque no sabe de qué se lo acusa. Piensa en redactarla por las noches, luego de la oficina. Pero la redacción de un informe completo se le presenta como una tarea interminable”, dice Sztulwark en la entrada de su diario fechada el 15 de julio de 2023.

Kafka es el escritor solitario que enfrentó una triple imposibilidad: no poder escribir en la lengua de las minorías nacionales, ni poder hacerlo en la lengua dominante, el alemán. Pero, a la vez, frente a esos obstáculos, tampoco podía dejar de intentarlo (una triple imposibilidad que empuja a actuar). Así expresaba el checo esa dificultad en una carta dirigida a su amigo Max Brod. Y de esa trabazón es de donde surge su potencia literaria; de su persistencia en el trabajo con la palabra y de las estrategias que se propuso para encontrar una salida donde no la hay. Cuanto más imposible parece el camino es cuando menos podemos dejar de intentarlo.

La escritura es un campo de experimentación cuando no logramos saber lo que nos pasa, cuando nos preguntamos (siguiendo el espantado devenir de Gregorio Samsa) qué podemos hacer con aquello en lo que hemos sido transformados por unas fuerzas exteriores que no alcanzamos a comprender. En ese “cuerpo nuevo” que tenemos, por más que nos repugne, es donde se forjan las nuevas posibilidades. La potencia no viene dada desde un imaginario del pasado. Hay que buscarla en los procesos concretos en los que vivimos, en los poderes que se activan en la nueva situación. De eso trata Kafka, o al menos así lee Sztulwark al genial escritor. Cuando un mundo de sentidos se ha agotado, el punto más difícil para el pensamiento político es el de la creación de una potencia. Y esa forma nueva surge de una recomposición de los cuerpos que resisten al poder y sus maquinarias de expropiación.

Es evidente que los libros no hacen las revoluciones. Pero no menos obvio es que ellas los precisan como materia indispensable de su acción. Este libro es como una botella lanzada al mar. Requiere de un nuevo tipo de lector que sea capaz de interesarse por los más impensados itinerarios, entregándose para ello al ritmo propuesto por la arbitrariedad de su autor. Desde las gemas extraídas de un pasado que no concede a la nostalgia, a los bloqueos de un presente intrincado que nos tiene entrampados en su violenta novedad, este texto ofrece una fuente inagotable de imágenes. No remite a ninguna especialización ni nos dice cómo debemos atravesar la incertidumbre. Para ser leído hace falta el coraje de dejarse atravesar por su fuerza y por el sufrimiento que se adivina en su escritura. Dejarse atrapar por su imaginación y aceptar su honestidad intelectual. Solo así, haciéndonos compañeros de esta experiencia de escritura, nos habremos transformado al leerlo. Pues la construcción de una fuerza colectiva antagonista no podría existir sin pensamientos tan osados como el que surge de este temblor, el que nos sacude llamándonos a insistir en aquello que ya no creíamos posible.

Diego Sztulwark, (Villa Crespo, 1971), estudió Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires. Es docente y coordina grupos de trabajo sobre filosofía y política. Entre 2000 y 2009 integró el colectivo Situaciones, con el que realizó una intensa tarea de investigación militante complementada con publi-caciones, y Tinta Limón Ediciones. Coeditó la obra de León Rozitchner para la Biblioteca Nacional, y es autor del libro La ofensiva sensible. Neoliberalismo, populismo y el reverso de lo político y coautor de Buda y Descartes. La tentación racional (junto con Ariel Sicorsky) y de Vida de Perro. Balance político de un país intenso del 55 a Macri, basado en sus conversaciones con el periodista Horacio Verbitsky. Escribe regularmente en el blog Lobo Suelto! y participa en Siempre es hoy en Radio de las Madres de Plaza de Mayo.

Sebastián Scolnik, supo ser sociólogo. Estudió en la mítica Facultad de Ciencias Sociales de los años noventa, en la calle Marcelo T. de Alvear 2230, en cuyos pasillos y bares se incubó un movimiento crítico que se manifestó en revistas, editoriales, cátedras libres y agrupaciones políticas. Fue parte del Colectivo Situaciones, una experiencia de investigación militante cuyo intento por acompañar productivamente nuevas formas del protagonismo social y colectivo dejó unos cuantos textos y enunciados. Participó de la creación de Tinta Limón, editorial que se propuso incluir un mapa de lecturas en Argentina, interrogando las siempre complejas relaciones con los enunciados teóricos de circulación universal; y también de la editorial de la Biblioteca Nacional, durante su época más luminosa, la gestión de Horacio González. Hoy continúa su trabajo de editor pensando en cómo toda esa experiencia se vuelve un archivo disponible para ser reelaborado por la curiosidad de futuras generaciones. Participó de varios libros colectivos y revistas. “Nada que esperar” es su primer libro solista, donde se recoge buena parte de estos trayectos a lo largo de treinta años para intentar balances necesarios e improbables hipótesis acerca de lo acontecido.

Si te gustó la nota, te enamoraste de Ají

y querés bancar esta hermosa experiencia contracultural y autogestivas hacé click aquí.

Dejar un comentario